早晨從田代島回到石卷,行程刪掉距離比較遠的花卷,改成再訪一次松島,時間不但沒有比較充裕,反而更加緊迫,這大概就是新幹線與在來線在車速與班距的差異。原本要走上可以晀望海景的日和山公園,也放棄了,馬上趕回石卷駅,搭上JR仙石線。

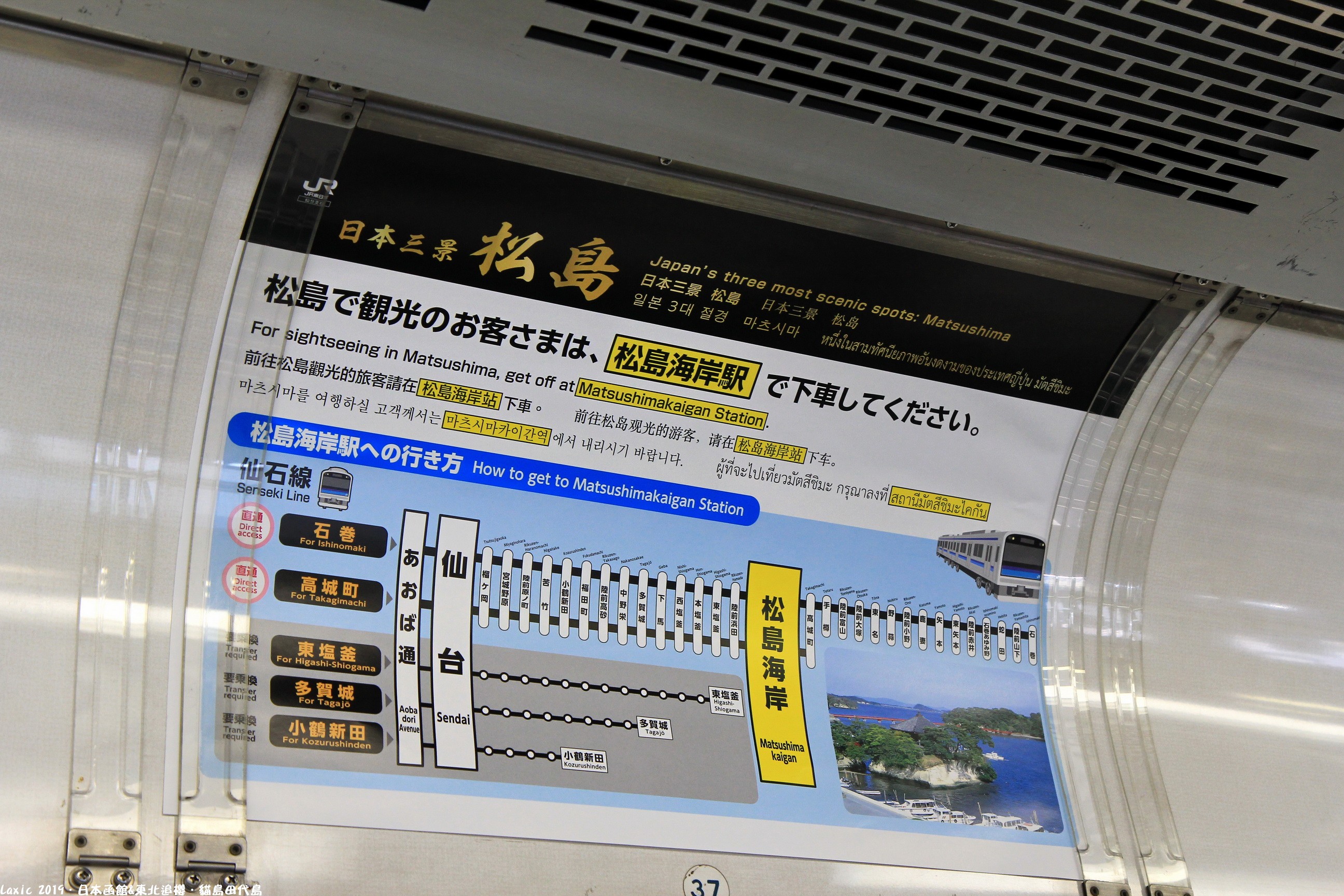

離日本三景松島最近的車站是松島海岸駅,從石卷過去不會有什麼問題,要是從仙台過去就要注意,不要誤以為是在松島駅,而去搭了JR仙石東北線或東北本線,那樣的話就有點遠了。

本來想補個眠,卻睡不太著,望著窗外的景色發呆。經過矢本駅,月台站牌的圖片有著6架大雁隊形的Blue Impulse,原來航空自衛隊中部防衛區域的松島基地就在附近。

在高成町駅又與マンガッタンライナーⅡ的彩繪列車差身而過,就是沒見到マンガッタンライナーI。

45分鐘的車程,來到松島海岸駅。車站倚著丘陵而建,僅有一做島式月台,1面2線。站在月台上能看見一小塊松島灣的海色,大部分都被高聳的松樹擋住了,眼前還橫著一條條電線,有點可惜。

松島海岸駅距離松島灣很近,但松島駅的開業時間比較早,昭和年代之前,要來松島,還是要在明治23年(1890年)開業的松島駅下車。

現在的松島駅也不是當初的松島駅,日本鐵道株式會於明治23年(1890年)興建的松島駅位在東北本線的山線。到了大正11年(1922年),松島電車開始營運,一條從松島駅行駛到五大堂前的路面電車,讓前往松島更加便利。好景不常,經濟衰退導致遊客減少,使得這條路線虧損連連,昭和19年(1944年)廢線。

在國有化之後,東北本線的海線於昭和19年(1944年)開業,新松島信號場也同時開業,之後升格為新松島駅,並在利府駅至松島駅的山線廢止後,取而代之,成為2代目松島駅。

松島海岸駅是宮城電氣鐵道於昭和2年(1927年)所興建,最初名為松島公園駅,國有化後改名為松島海岸駅。(後記:松島海岸駅在令和4年(2022年)重新改建完成,站房上層新設一座岸式月台,成為2面2線。)

或許今天是星期一的關係,上午的遊客不如前天來訪時多,這才發現到處都有"日本三景"的石碑與立牌,讓遊客拍照留念用,大概與日月潭的石碑有異曲同工之妙。

等等搭船後,沒有時間去瑞嚴寺了,趁沒什麼人潮時,再來一趟五大堂。五大堂是瑞嚴寺的境外佛堂,靜靜地座落在鄰近海灣的小島上,向外望著松島灣。有趣的是,佛堂正對的方向,就是松島灣上著名的仁王島。

倚在圍欄,靜靜感受微微的海風,這與前天人群絡繹不絕的心境大大不同,心情可以放的很松很鬆。

時間差不多了,來去買船票。或許有人會覺得搭船遊湖很無趣,然而隨著年紀的增長,有些時候喜歡靜下心來,沒什麼目的地,佇足一下,然後腦中突然浮現「好久沒有像這樣了啊」!

上午的太陽狠毒辣,即使離登船還有幾分鐘,也要躲在室內防曬。

觀光船載著前一批遊客返航,工作人員簡單清刷後,接著輪到載我們去繞一圈。

觀光船由「松島環島觀光船企業組合」與「丸文松島汽船株式會社」2間業者營運,都有航行環松島灣的路線,前者稱為仁王丸路線,後者稱為政宗路線,要選搭哪一艘船,就看各人喜好。

丸文松島汽船另有定時往返松島與塩釜的芭蕉路線,松島環島觀光船則有往返大高森的航線,但是不定期,需另外詢問。

船票1500円,登上第三仁王丸,上船後再加付600円,來到上層的座艙。上下兩層座艙沒有太大的差異,上面空間除了比較有質感之外,座位間隔也比較寬敞,還多了一張餐桌。

對了,還多了一個餐飲販售區,啟航後就會開始營業。

啟航後,往塩釜的芭蕉丸也跟著出航。五大堂、松島城日本三景展望台、沿岸的現代建築,背景畫面說不出來的奇妙,或許當年松島觀光飯店的二之丸本館有保留下來,畫面會協調一些。

自古被稱為「奧州の高野」的松島,是死者前往極樂淨土及生者為亡者祈求冥福的靈場,習俗會將亡者一部份遺骨雄島,奉獻給神佛。如今雄島周遭最多的,是一艘又一艘新穎的快艇與帆船。

這些在海上星羅棋佈的小島,島上插滿了高聳的松樹,松樹的高度甚至比小島露出海平面的高度來的高。

古時,因為沒有辦法確切計算這些島嶼的數量,於是給予了「八百八島」的稱號。到了明治後期,比較明確地指出約有240多座島嶼,然而,這個數字一直在變,因為有的島嶼被填埋,有的因為地震或自然崩落而沉入海底。

後來在昭和40年代左右,一致認定松島灣上有260餘座島嶼。除此之外,也有學者認為,若把珊瑚礁岩一起納入的話,松島灣的島嶼數量則約為300餘座。

打開地圖來看,整個仙台灣的弧形海岸線上,就只有松島灣這一個區域往內塌陷。理論普遍認為松島灣之所以那麼多島嶼,是從地質時代的上新世到更新世末期的地盤運動所致,造成現在的地貌。

海面中央插了一些竿子,應該是用來標示水位較淺的區域,以免船隻擱淺。海底較淺的區域,也容易因為海水波動,捲起底泥,使海水變的混濁。

在後甲板站累了,就進來找個座位,邊吃零食,邊喝飲料,邊看風景。

海的顏色漸漸變深,轉為深邃的綠。學者認為上新世的仙台只是一座島,大規模的地殼運動讓陸地上浮,使陸地突出到現在的松島灣,形成半島的地形。隆起的陸地上有做由多做火山組成的奧羽山脈,由北向南延伸,稜線上的船形山向東南伸出一條支脈,支脈受到河川的侵蝕,刻出一道道山谷。

更新世的初期,斷層運動使半島逐漸沉入海中,原本的山頭成了島嶼。到了中期,沉沒的半島再次隆起,成為海蝕台地,河川繼續侵蝕。更新世的末期,再次受到斷層影響,再次沉入海中。

突然,島嶼的後方出現樓房景物,觀光船已經來到松島灣西端的鹽竈市。

隔壁代ヶ崎浜的仙台火力發電廠,一想到前天衝到火力發電廠旁邊的多聞山山頂,異想天開想看日落,就覺得自己很蠢。

再往前航行,觀光船就會出海了,穿過馬放島與桂道之間的鐘島水道,就要向左繞行桂島,走石浜水道回去囉。

經過陸地反覆的隆起、侵蝕、沈降,造就現在的松島灣。沒有沒入海中的部分,成為松島丘陵,而松島灣因為被丘陵包圍,河流的沉積作用沒有在此發揮,沒有形成沖積平原。因此,松島灣中央沒有島嶼的海域,沒有發生堆積,仍維持著沉入海中前的地形,被認為是曾在山谷中的平原地帶。

這些散步海面的嶙峋怪石,是由火山碎屑岩的凝灰岩、砂岩、礫岩構成,地質非常脆弱,容易受到海浪拍打的侵蝕,已至岩石呈現沖刷後的銳角。

在海浪與風化長期的侵蝕下,有些島嶼的樣貌今昔已有不小的差距。昭和45年(1970年),有位台灣僧人在松島灣遇到暴風雨,親眼目睹荒岬島受到大雨侵襲,一夜坍塌消失的記錄。

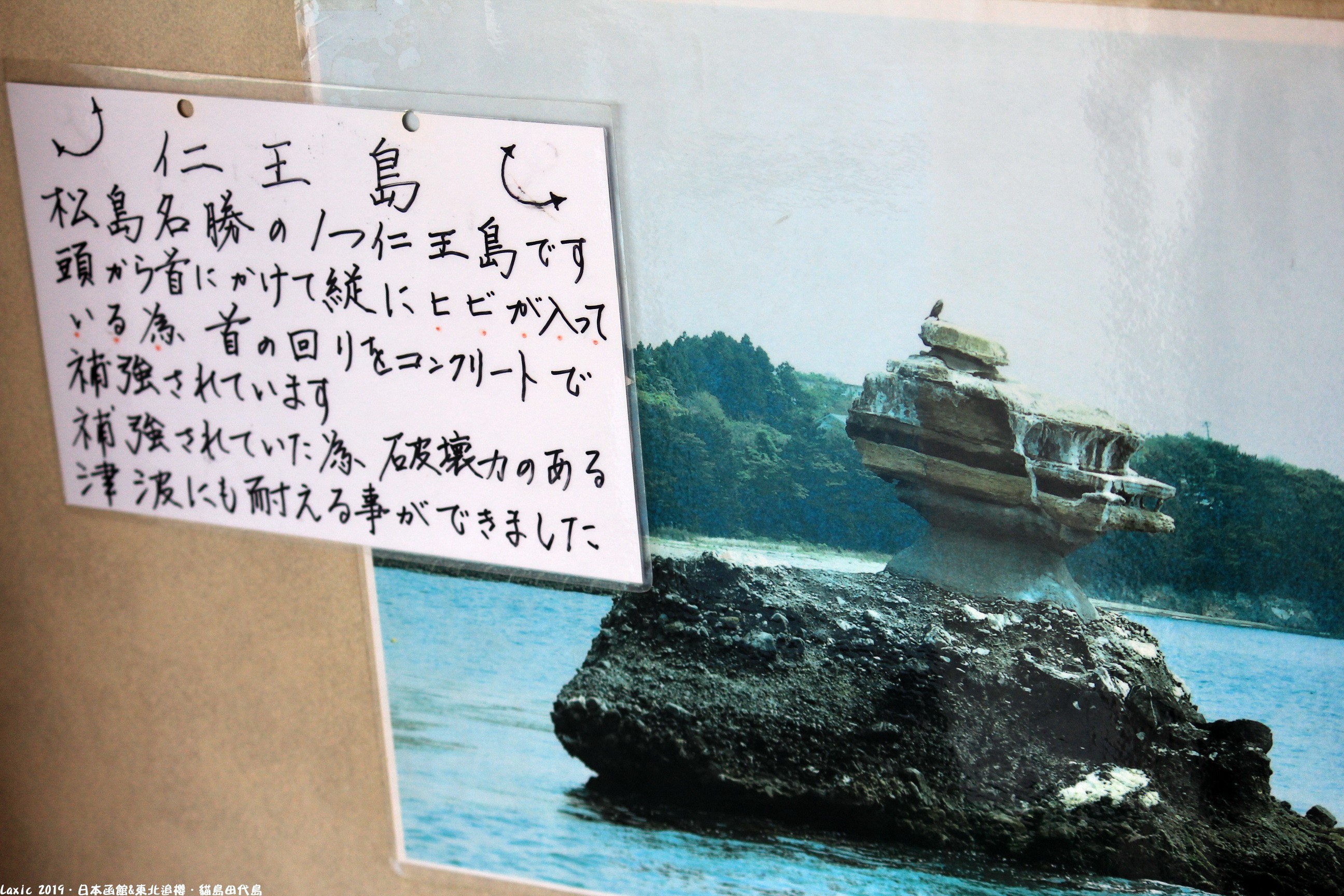

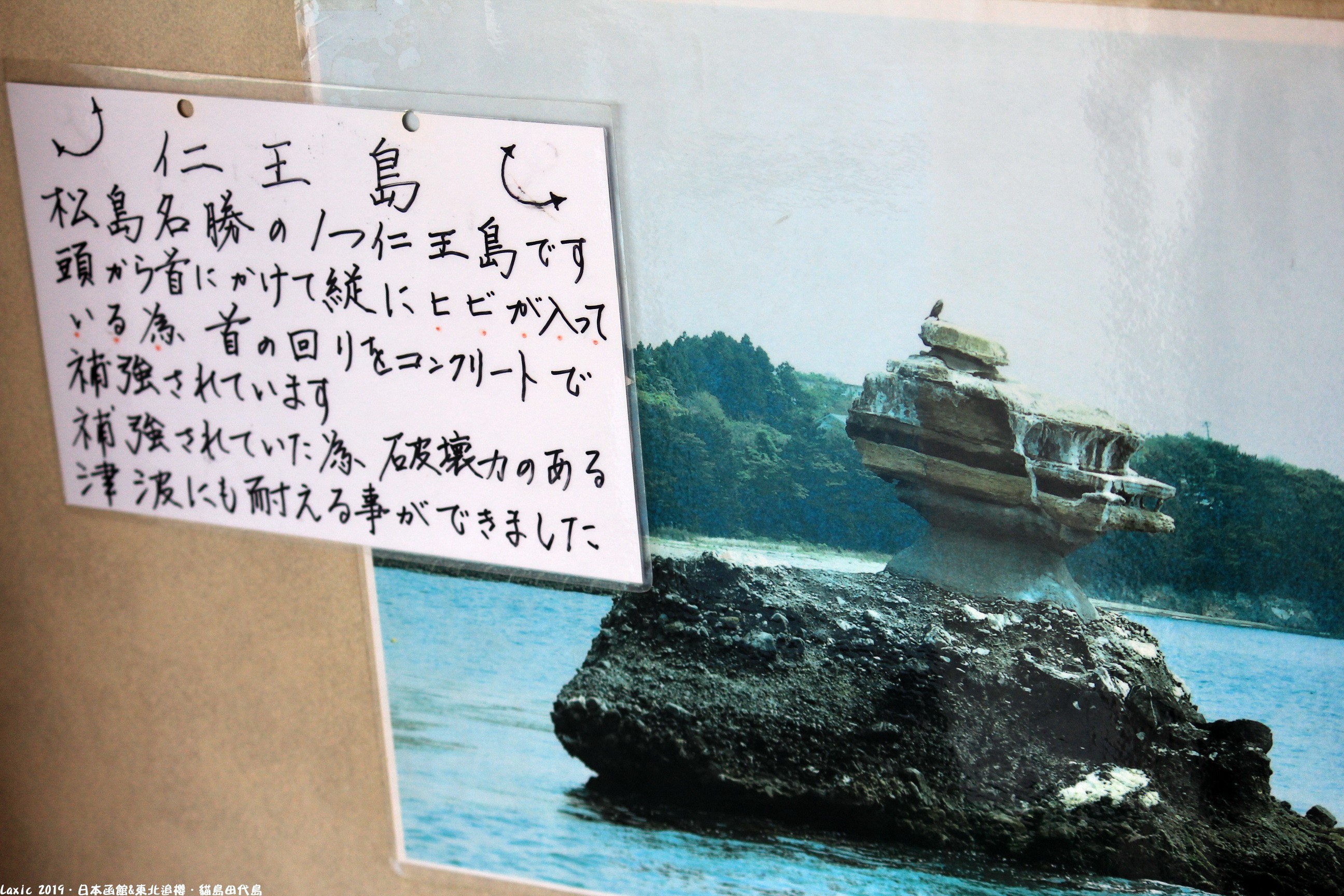

仁王島是松島灣的象徵物,仁王是佛教徒對佛的尊稱,這座島嶼的外型就像仁王坐著抽著捲煙的形貌。嗯....是有點難想像!

除了松樹與島嶼的奇景,松島另一個知名之處,便是賞月聖地。

江戶前期的儒學家 - 林鵞峰在寬永20年(1643年)的『日本國事跡考』著作中寫到,「松島、この島の外に小島若干あり、ほとんど盆池月波の景の如し、境致の佳なる、丹後天橋立・安芸厳島と三処の奇観となす」。

這句話道出小島林立、月色倒映的松島灣,也點出丹後天橋立及安藝嚴島,成了日本三景的由來。日本三景各自代表的「雪月花」,則是天橋立的雪、松島的月、嚴島的花。

日本鼎鼎大名的俳聖 - 松尾芭蕉,延保年間曾對松島月色的憧憬吟誦,「武蔵野の月の若生えや松島種」。元祿2年(1689年)的春天,松尾芭蕉從江戶出發,探訪東北奧州,再經北陸道,沿著日本海側返回江戶。

這趟旅程中,5月9日,松尾芭蕉與門下弟子 - 河合曾良,來到了松島。松尾芭蕉對眼前景色讚嘆不已,無法用筆墨形容,「いづれの人か筆をふるひ詞ことばを尽くさむ」,沒有留下俳句。

之後,松尾芭蕉將這150多天的巡遊見聞,攥寫成後來大家而熟能詳的大作《奧之細道(おくのほそ道)》。

在序言中寫著,「もゝ引の破をつゞり、笠の緒付かえて、三里に灸すゆるより、松島の月先心にかゝりて、住る方は人に譲り、杉風が別墅に移るに、草の戸も住替る代ぞひなの家面八句を庵の柱に懸置。」,可見松尾芭蕉對松島的月色別有感觸。而在松島篇章中,收錄了弟子河合曾良的俳句,「松島や 鶴に身を借れ ほととぎす」。

據說愛因斯坦在大正11年(1922年)造訪日本時,曾於12月從仙台搭車來到松島,再換搭松島電車至五大堂前,那時已過午後4點,月夜已從海上升起,美得另愛因斯坦無法言語。

本來搭觀光船是想要放空發呆,沒想到反而目不暇給,每一座島嶼都各有特色、各有千秋,松樹茂密濃綠,姿態曼妙,還來不及欣賞完,下一座就又出現了,眼睛很忙。

松島灣上最具代表性的仁王島,島上一棵松樹也沒有。另一座島,島上只有一棵松樹,非常特別,是稱霸奧羽的伊達政宗,最喜歡的一座島嶼。當伊達政宗遊覽海灣時,說出:誰能把這座島搬到我的居館,我就賞予千貫錢。

從此之後,這座島就有了千貫島的名稱。至於千貫有多少?1貫就是把錢幣串在一條繩子上,等於1千文,等於1000枚錢幣,千貫就是1000000文,生活會非常好過!

朱紅色的福浦橋從島嶼邊緣探出頭來,就表示觀光船快要靠岸了,看了下時間,遊船約50分鐘,一飽眼福,並不無趣,有種收穫滿滿的感覺。

下船前,看了一下貼在餐飲販售區附近的簡介,原來仁王島也與野柳的女王頭一樣,也同樣面臨快要斷頭的命運,所以在下方用混凝土作了補強,抵擋波濤無情地拍打。

隔壁的あすか正在清潔中,準備下一趟的出航。不得不說,業者都知道來搭船的遊客就是要看景,每一趟啟航前都會把窗戶玻璃刷乾淨,真的是很用心。

看了下時間,離下一班車還有點時間,慢慢晃回去車站。

某店家的櫥櫃上,塗成白色的石頭(應該吧?),再畫成武將的頭盔,有獨眼龍伊達政宗的三日月兜、德川家康的大黒頭巾形兜、真填幸村的鹿角兜,好可愛啊。

還是不死心的走來松島城展望台,還是一樣沒有開放,這麼好的天氣,從上面晀望一定有很棒的景色。

看到店家外牆上的手繪海鮮料理,肚子也咕嚕咕嚕叫了,買了牡蠣可樂餅止餓。

松島海岸廣場上,也有著許多高聳的松樹,遠看蒼翠挺拔,近看樹姿蒼勁優美,別有一番韻味。

等等!路旁施工圍籬立牌居然是飯糰丸(むすび丸)的造型,Hello Kitty的造型就算了,東北的居民怎麼能忍受伊達政宗被鋼管插穿頭與肚子呢!

看著為在坡面上的月台,就好像一座特別設計的觀景台,讓遊客坐在椅子上欣賞風景,只可惜能晀望海灣的角度太小,有點美中不足。

回程一樣是搭乘仙石線,先回到仙台,再趕搭新幹線。

站房牆上除了運費表外,所有的空間都拿來張貼海報了,不浪費能打廣告的空間。

來的時候沒有特別留意,現在才發現月台南北兩端都是隧道,等車之餘,就來拍火車過山洞~

月台北側直接與階梯相連,沒有空間可以拍攝,僅有南側可站。還在先進站的是往石卷方向的205系3100番台電車。不一會,往仙台方向的列車也跟著進站,畢竟仙石線只有從起點青葉通駅與東鹽釜駅之間有複線,東鹽釜駅與石卷駅之間僅有單線,上下行列車需要算好時間,在每一站的月台交會。

回到仙台,站內轉乘新幹線,通道上的「仙台駅の思い出」展示著歷代優等列車的頭牌(Head Mark),紀念JR仙台駅開業130週年。這些頭牌是1950年代東北新幹線開通前,負責運行的優等列車的愛稱,共11款。

機關車取付型:はつかり、ゆうづる、はくつる

特急取付型:はつかり(キハ81系)、ひばり・ひたち(483系)

特急繪幕型:ひばり、やまびこ(485系)、ゆうづる(583系)

急行取付型:まつしま、みやぎの(451系)

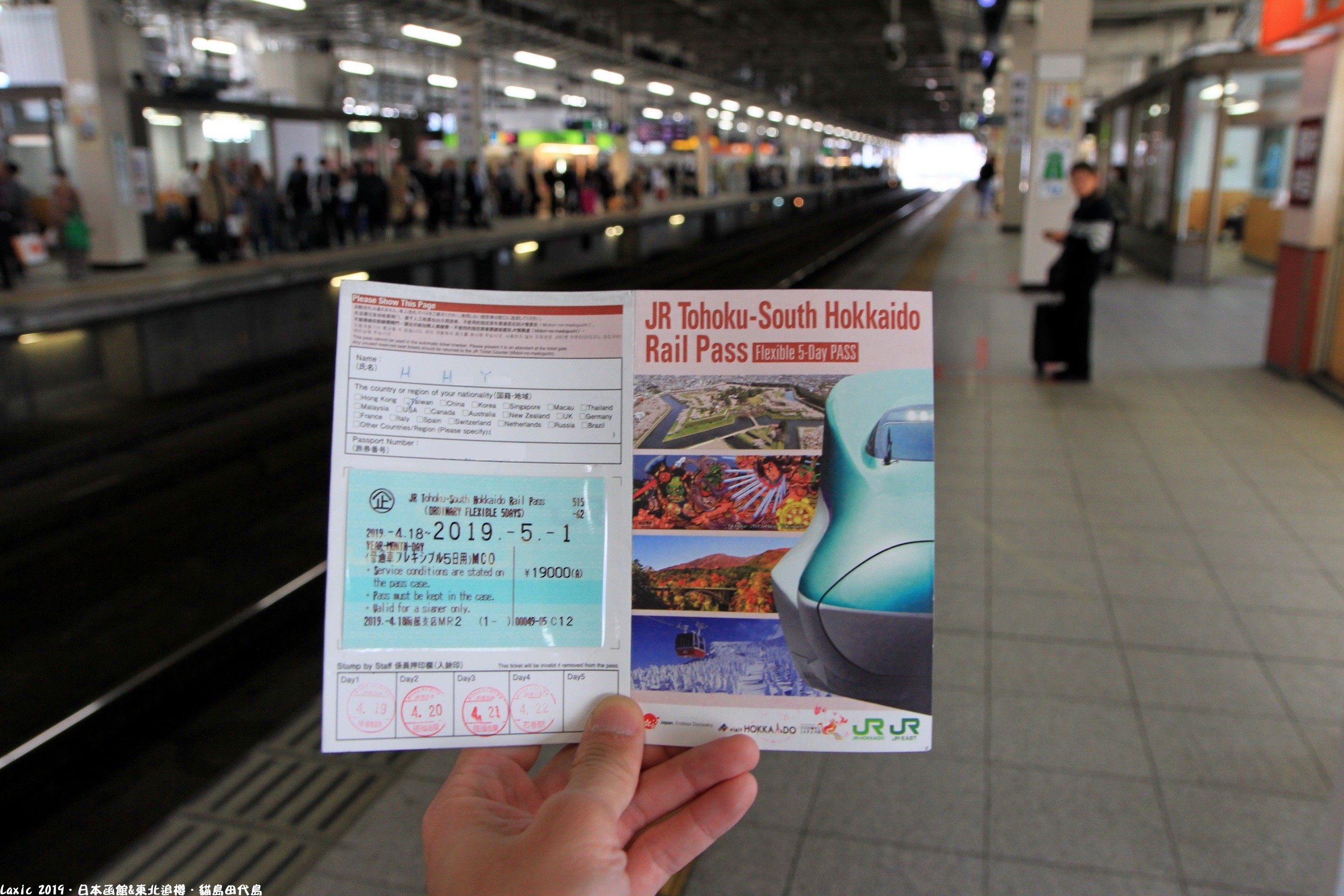

新幹線月台在車站的4樓,3樓與2樓是新幹線與在來線的站房。繼續使用5日的「JR東北.南北海道鐵道路周遊券」,北上前往北上~

這座東北地方最大都市的車站,在明治20年(1887年)開業之前,前身是木道社的宮城木道,現在仙台港南側的蒲生,位在七北田川的出海口,在明治初期是連接東京的海上運輸重要據點。

由於蒲生與仙台之間的陸路運輸條件較差,常有貨物運不出去而堆積滯留的狀況,於是明治15年(1882年)鋪設一條連接仙台的軌道,供馬車運行。這段路程距離將近3里,鋪設的方式是下方鋪設方木角材,木頭上方在覆蓋鐵板,所以稱之為木道。雖然這樣的耐用性及強度低於進口的鐵軌,但成本便宜許多。直到日本鐵道株式會社的鐵道路線從上野開通到鹽竈後,木道社於明治21年(1889年)清算廢業。

日本鐵道通車後的仙台,與東京上野的連結縮短為12小時20分。到了大正15年(1926年),日本鐵道被國有化,東北本線正式命名,再加上電氣化,此時仙台與上野之間的旅程已經縮短至8小時內。

仙台駅從初代的木造平屋,很快就在明治27年(1894年)將站房改建為氣派的2層樓建築。隨著磐城線(現今的常磐線)通車、宮城電鐵的仙石線加入、仙山東線與仙山西線(現今的仙山線)相繼連結、仙台市電開通,仙台駅的客運人數直線上升,即使貨運量不如青森及鹽釜等站,仍是東北地區進出乘客最多的車站。

後來車站站房又進行過擴建與改造,但在昭和20年(1945年)7月的仙台空襲中,遭美軍投擲的燃燒彈燒毀。現在的站房已經是第6代,在來線月台地上有4面8線,地下1面2線,雖然仙台市電在汽車的普及之後廢止,後來又加入了東北新幹線,月台2面4線,總計7面14線;另外還有地下鐵2面4線,在歷經130餘年後,仍穩座東北,屹立不搖。

54分鐘後來到北上駅。

北上駅只比仙台駅晚幾年開業,最初的站名為黒澤尻駅,明治23年(1890年)開業。一直到了昭和29年(1954年)稱為「昭和の大合併」的行政區域合併,才改名為北上駅。

新幹線的部分,擁有一座島式月台及一座岸式月台,2面3線;在來線則是2面4線,除了東北本線之外,另一條是大正10年(1921年)向西連結秋田縣橫手市的橫黑線,路線名稱是將黒澤尻與橫手各取一個字。

然而,黒澤尻在昭和29年(1954年)改名北上後,一直到昭和41年(1966年),橫黑線才改名為北上線。至於路線名稱為什麼不再個取一個字,就不得而知了。這樣子,這條東西向的路線,看到北上這一詞,就很容易想成是南北向了~